Prozessrecht: Der Vergleich.

Nicht immer endet ein Rechtsstreit vor Gericht durch Entscheidung des Spruchkörpers. Denn die Parteien sind die Herren des Verfahrens (vgl. Dispositionsmaxime) und halten das Schicksal des Rechtsstreits in ihren Händen.

Eine Entscheidung kann nämlich auch durch Einigung der Parteien herbeigeführt werden, und zwar durch einen Vergleich. Ein Vergleich kann sowohl außergerichtlich im Vorfeld zur mündlichen Verhandlung geschlossen werden als auch im Termin zur mündlichen Verhandlung.

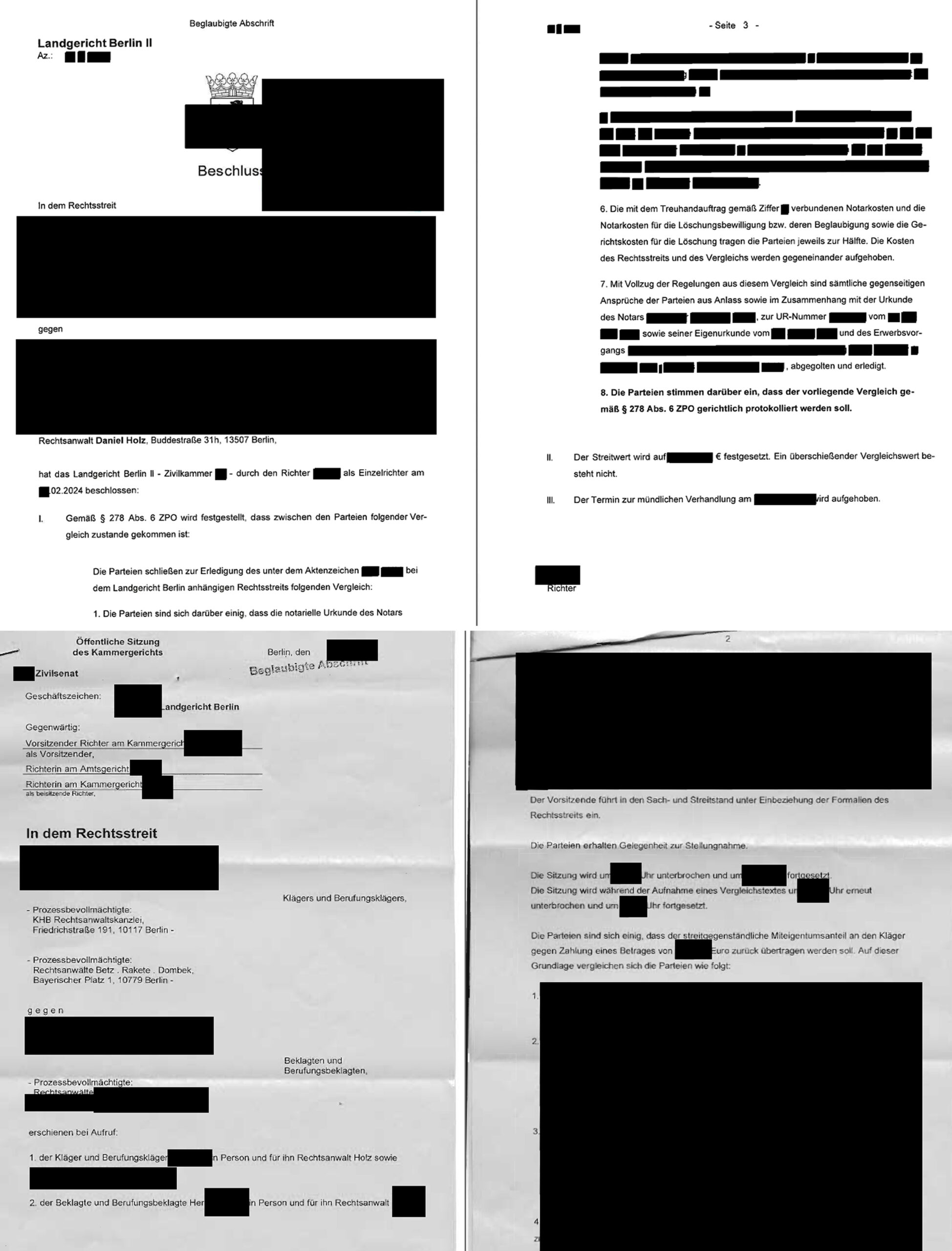

Einigen sich die Parteien vor der mündlichen Verhandlung außerhalb des Gerichtssaals, können und sollten sie nach § 278 VI ZPO die geschlossene Vereinbarung vom Gericht protokollieren lassen. Es ergeht ein Beschluss (Bild 1). Vorteil: Zeitersparnis und ausreichend Zeit für einen perfekt passenden Deal.

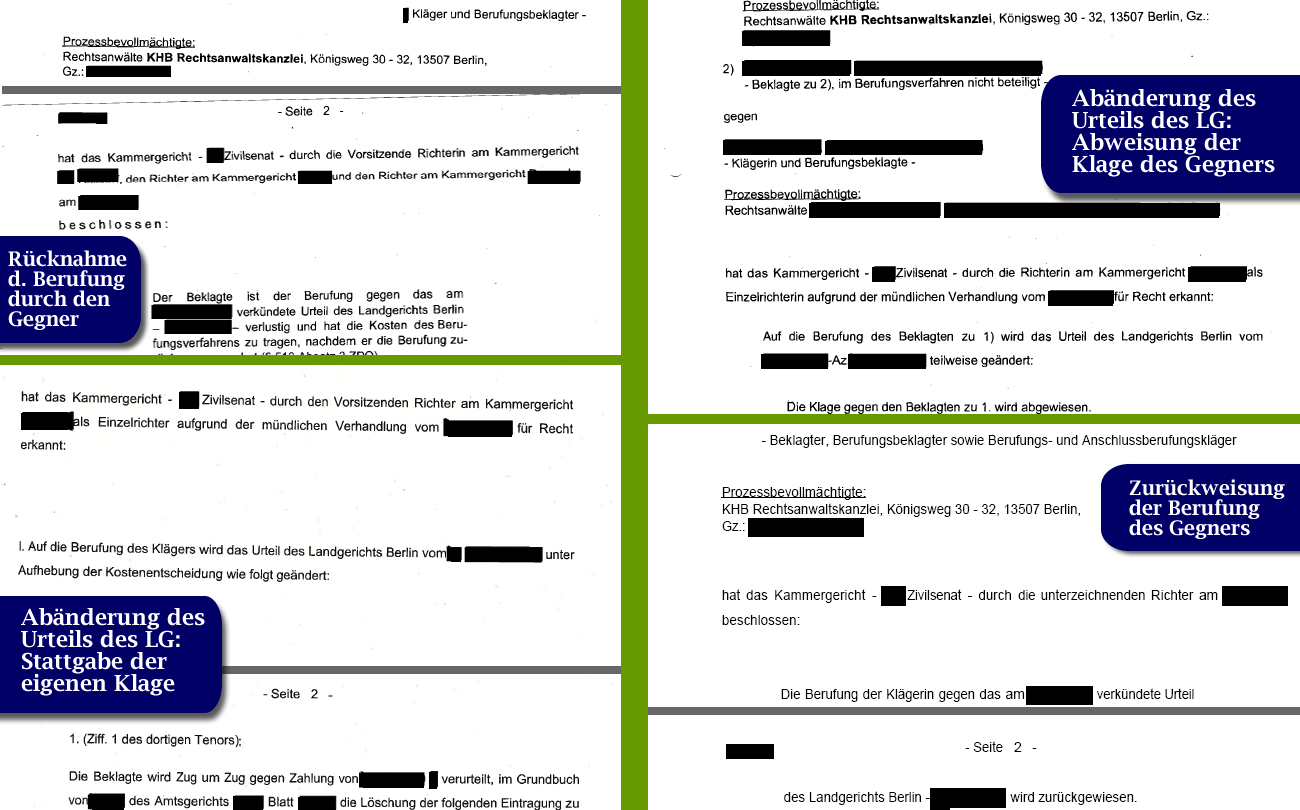

Zum anderen kann ein Vergleich auch direkt im Gerichtssaal vor Beginn der mündlichen Verhandlung oder während der Verhandlung geschlossen werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass den Parteien vor Gericht ein begrenzter Zeitraum verbleibt und die Parteien sich zudem auch die rechtliche Würdigung des Gerichts anhören. Fraglich ist, ob daher nach Erörterung der Sach- und Rechtslage noch Einigungsbereitschaft besteht. Aber natürlich ist auch eine Einigung im Termin zur mündlichen Verhandlung möglich (Bild 2). Das Gericht hat nämlich auf eine Einigung hinzuwirken, was sich bereits aus §§ 253, III Nr. 1, 278 I ZPO ergibt.

Ein Vergleich verkürzt die Verfahrensdauer erheblich, nicht zuletzt im Sinne der zügigen Schaffung von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Die Parteien können sich jahrelangen Stress und Ärger sparen und die wichtigen Anliegen bereits selbst beschließen lassen. Natürlich sollte gerade bei einem Vergleich eine umfassende Abgeltungsklausel sowie Ausstiegsklausel formuliert werden.

Die Vorteile und das Ziel liegen somit klar auf der Hand: Die Parteien sind die Herren des Verfahrens und bestimmen das Schicksal sowie die Geschwindigkeit der gegenseitigen Leistungspflichten selbst.